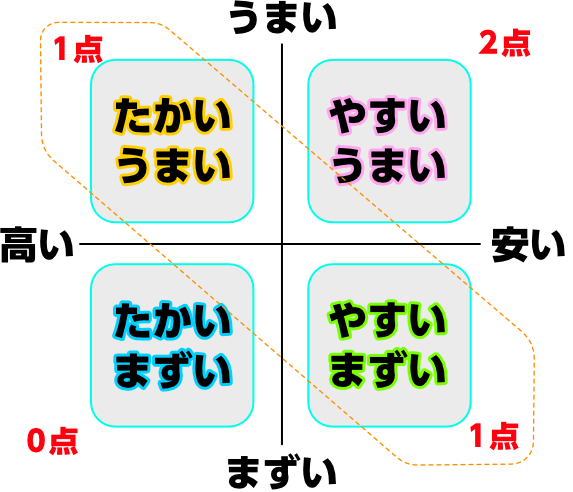

「2軸四考」は「にじくしこう」と読みます。線を2本、直行させると象限が4つに分かれます。

食事をする場面で考えてみます。要素は「うまい」か「まずい」と「高い」か「安い」。これを「2軸四考」風に考えてみましょう。

「安い:1点、うまい:1点」とすると、「安くてうまい」は「2点」になります。「高くてまずい」が「0点」。

「安くてまずい」ければ当たり前。「高くてうまい」ければあたり前。ともに1点だから同点です。つまり、価値は同じということ。

安ければ、まずくて当たり前だから、うまければ大儲け! 高ければうまくて当たり前だから、まずければ大損!

このように2軸に、それぞれの価値を付けてみてプロットすることで、価値や行動の優先順位を付けることができます。

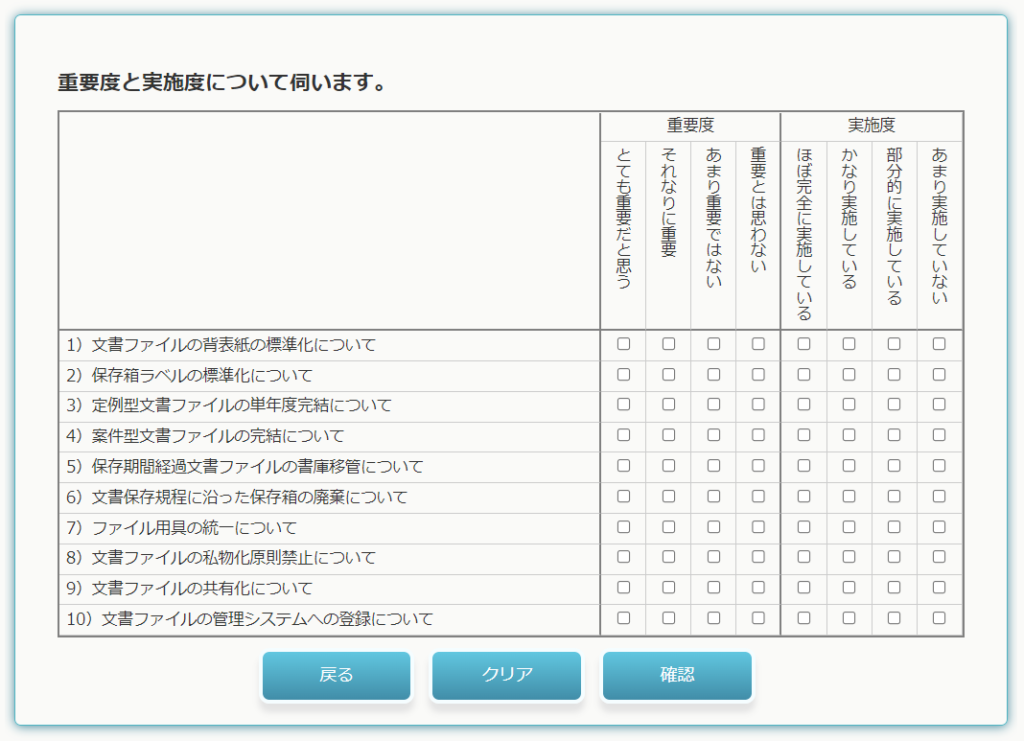

例えば、下記の設問は実際に「2軸四考」を使用した文書管理に関する設問を、各セクションの文書取扱担当者を対象に「重要度」と「実施度」について回答してもらいました。

「どちらでもない」という項目を設けると、日本人は中庸を選択する傾向があるので、4段階で回答してもらうようにしています。

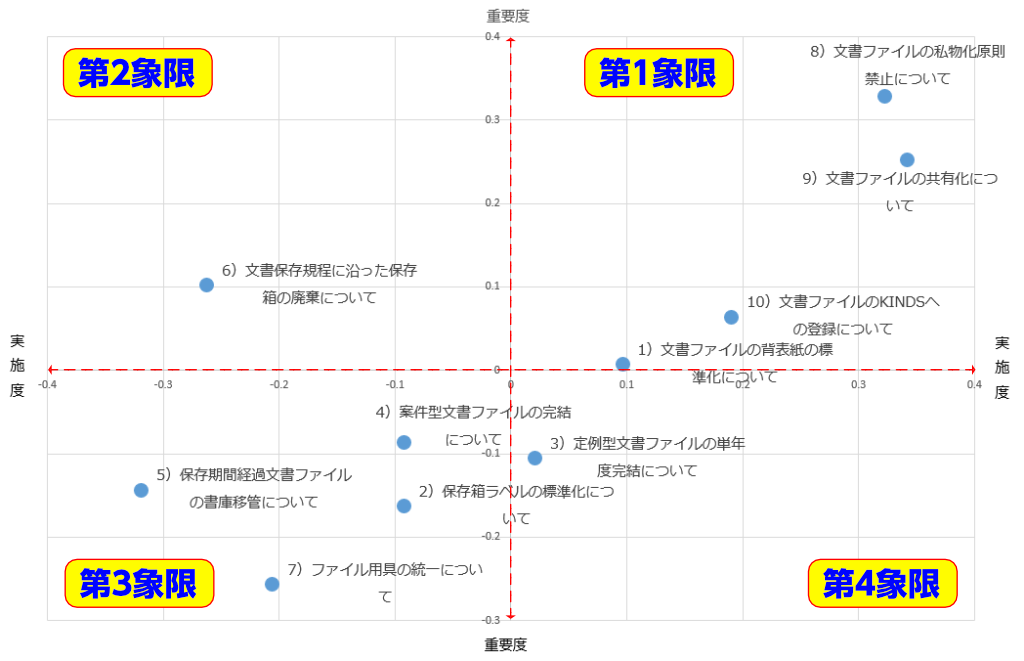

その結果は、

このようになりました。

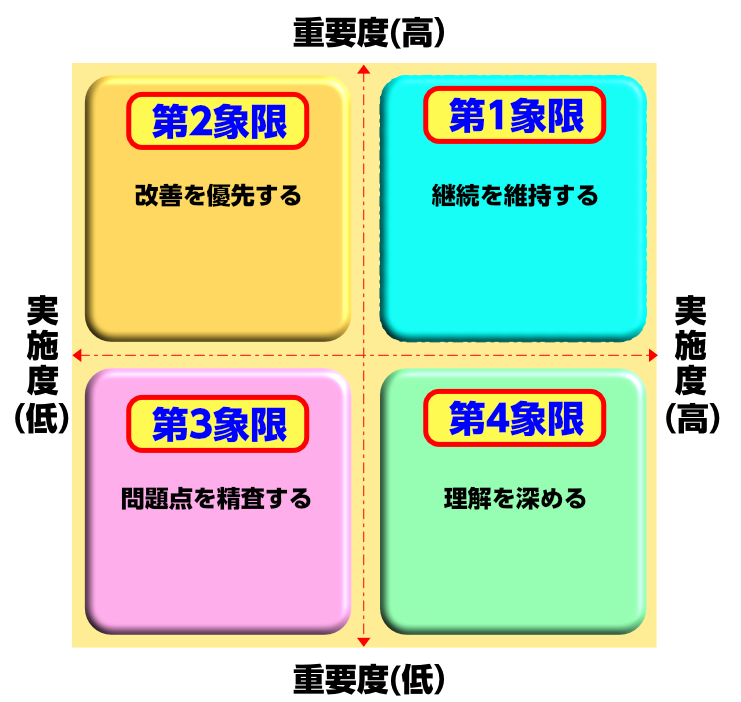

第1象限は「重要と思う」し「実施されている」項目になります。

第2象限は「重要と思う」ものの「実施されていない」項目になります。

第3象限は「重要と思わない」から「実施もしていない」項目になります。

第4象限は「重要と思わない」ものの「実施されている」項目になります。

経営幹部やミドルマネージャと、現場で職務を遂行している職員とで意識の乖離があるかは、見た目で判然としてきます。

もし、経営幹部もしくはコンサルタントであるならば、第2象限の「6)規定に沿った保存箱の廃棄」が実施できていない背景をさらに調べたうえで、何が原因で廃棄できていないかを知り、改善する必要があります。

さらに、第3象限の「4)案件型文書ファイルの完結」「2)保存箱ラベルの標準化」「5)事務室保存期間経過後文書ファイルの書庫移管」「7)ファイル用具の統一」の4項目に関しては、企業文化として不可欠な要素であるかを吟味し、不可欠であるなら周知徹底を図るべきであるし、不可欠ではないと判断されるのであればリソースをかけずに項目から排除すべきです。

なにを中心に置くかと言えば「平均」になります。回答されたデータから平均を算出し、平均からの距離を2軸にプロットしているだけです。

ここで重要なことは「仮説」を持つことです。そして、仮説と調査結果との乖離から、次なる施策の方向性が見えてきます。

可視化すること、事態を単純なレベルに分解してみること。そして、軸を2つにすることで、単純かつ明快に仮説検証ができます。

可視化することで、「議論」よりも「結論」をあぶりだすことができます。

費用

打ち合わせ:2~3回

設問設計、調査(50人以上が望ましい)、基本分析と着眼点のレポート

占めて、基本金額は「100,000円」

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください