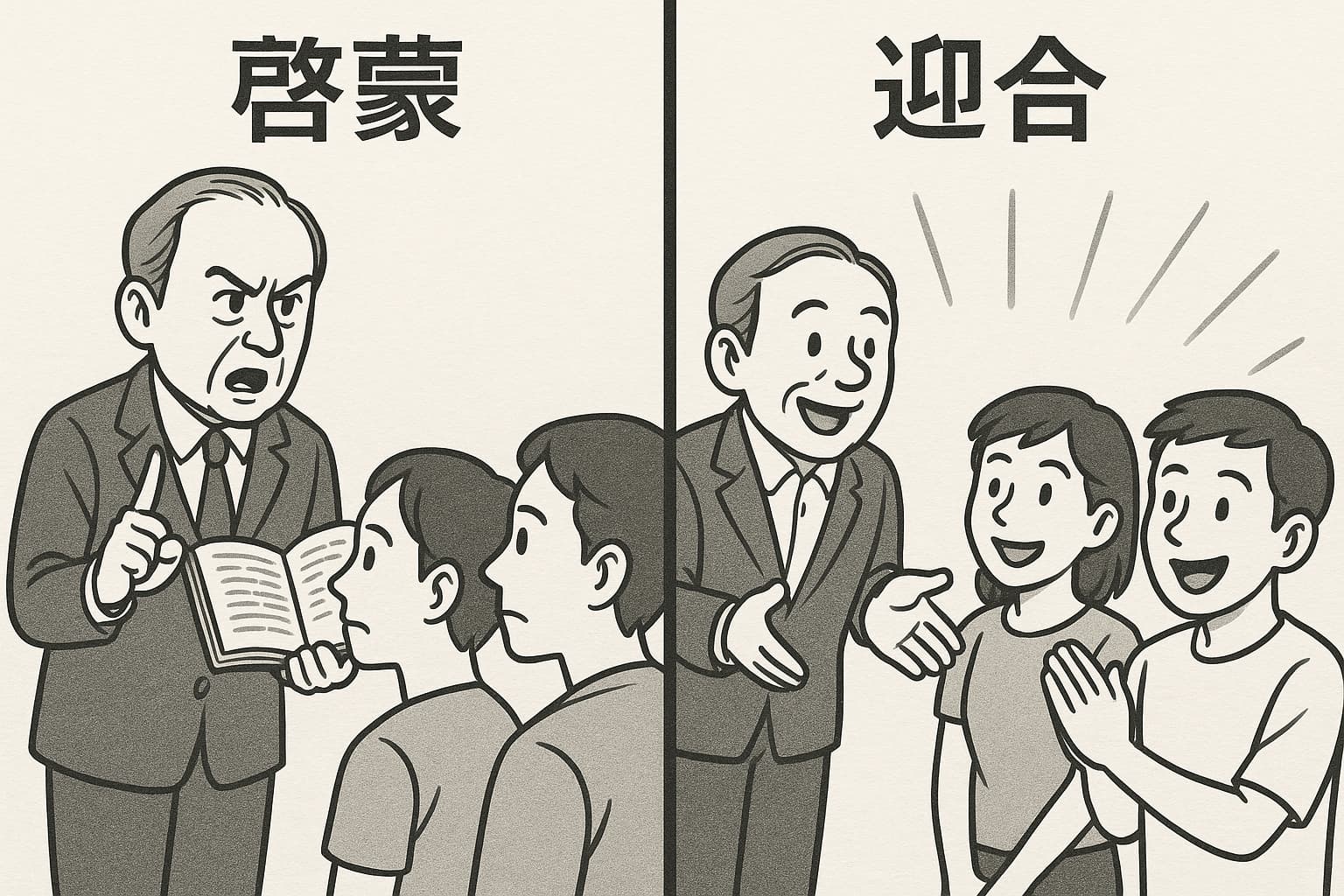

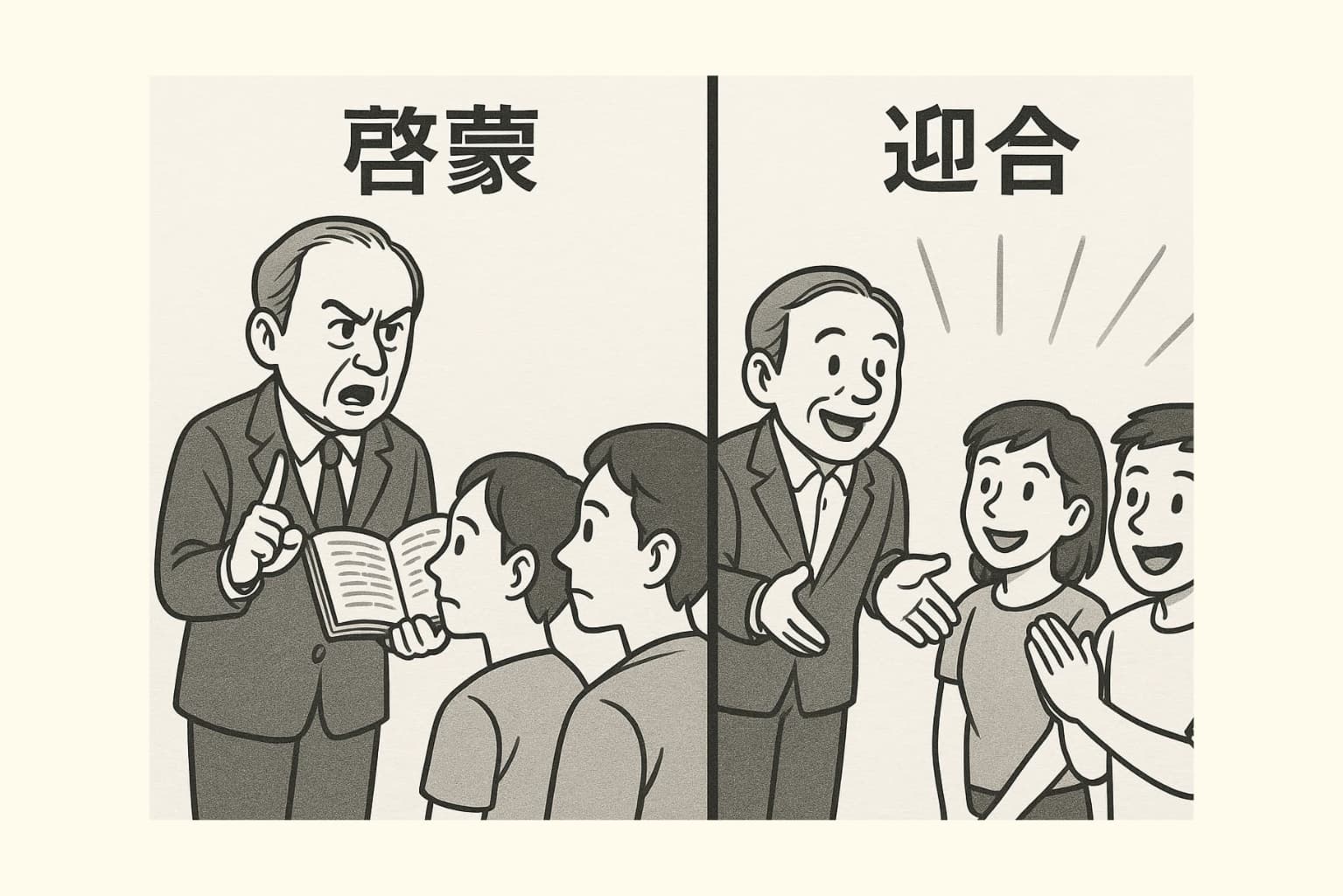

🌱啓蒙か迎合か──選挙の裏側にある、日本型民主主義の現実

選挙シーズンになると、街には候補者の名前や耳に心地よいフレーズが響きわたります。

本来は有権者に必要な情報や視点を届ける「啓蒙」があってこそ政治は前進するはずですが、現実には票を得るための「迎合」が目立ちがちです。

たとえ「啓蒙」に心を砕いても、当選しなければ政策は形にならず、「迎合」に頼れば政党の意向が優先されがち。

そんな構造の中で、私たちの民意はどこへ向かっているのでしょうか。

政治において有権者に知って欲しいことをいかに「啓蒙」しても、選挙に通らなければ何も成就することはできない。とはいえ、落選したとしても支援してくれた人たちに「啓蒙」が届きさえすれば、いずれかの日には啓蒙が成就するかもしれないが、時間とお金が必要になる。

かたや「迎合」は、とりあえずは「バラまけ」ばいい。実現してもしなくても有権者に耳障りがいいことを訴え続ければいい。選挙といえば立候補者の名前の連呼と耳障りのよい迎合的フレーズを連呼し、当選すれば政党の意向に忠実であることが延命に直結し多選してきた。

よって、啓蒙であれ迎合であれ、いずれも民意に沿うことはないのが日本型の民主主義の実態である。

選挙のたびに繰り返される「耳障りのよい言葉」や「名前の連呼」。

有権者に真実を知ってもらおうとする「啓蒙」も、耳障りのいい公約を並べる「迎合」も、結局は票を得なければ意味をなさない。

しかし、その先に待つのは──民意から乖離した、日本特有の民主主義の姿かもしれない。

それが30年の停滞の原因をなしているとするなら、これからも停滞を続けなければならないのだろうか?