組織文書を作成する方法ついてアウトライン(骨子)から作成していく書法について解説していきます。

MS-Word(以降、「Word」と略す)にも「アウトライン」という言葉が使われており、「書くためのアウトライン書法」でWordのアウトラインを使って「解説書」の作成を説明しますが、ソフトの仕組みとしてのアウトラインを使ってみても、組織文書が作れるわけではありません。

アウトライン(骨子)から構成を考え、基本構成に基づいて論旨に応じた章立てをし、パラグラフに展開していくという書法を推奨しています。

組織文書には、必ず組織との関りにおいて明確な目的があります。その目的を達成する文書を作成する手段として、アウトラインによる基本的な構成法とパラグラフによる書法によって論理を伝えるための組織文書の作成法を解説します。

「提案書」や「企画書」のように読み手に対して、意見や主張を中心に展開するような組織文書は「結論」を述べてから「本論」で、その理由を示すというような直截的なスタイルが好まれるようになってきています。

それに対して「マニュアル」「仕様書」「解説書」のように、主張や意見ではなく文書の作成用途が明確な文書は、分かりやすさ、使いやすさが優先されます。

いずれにせよ、組織文書である限り、その書法としては共通するものがあると考えていますので、「アウトライン&パラグラフ書法」を解説するのが本稿の目的です。

「文章」は文で構成されており「文章」が書かれている媒体を総称して「文書」というと定義します。よって、「文書」には「文章」も包含されるため混同して使用されることも少なくないですが、そのことで問題になることはほとんどありません。

ここでは、「書く」ニュアンスが強い場合は「文章」を使い、「作成」するニュアンスが強い場合は「文書」を使いますが、どちらでも問題がなければ基本的には「文書」を使うようにしています。厳密に区分けする必要をあまり感じません。

パラグラフ(paragraph)というと「段落」を意味することが一般的ですが、文書作成の書籍などでは必ずといっていいほどに「パラグラフ」には単なる「段落」以上の役割が与えられていますので末尾に『「パラグラフ・ライティング」概説』として一般的な説明としての「パラグラフ」についてまとめてあります。

説に従いますと、外形的・内容的な形式を備えているものを「パラグラフ」と呼称し、そうした書き方を「パラグラフ・ライティング」と呼ぶようなのですが、それが国際標準なのかは浅学のため、わかりません。

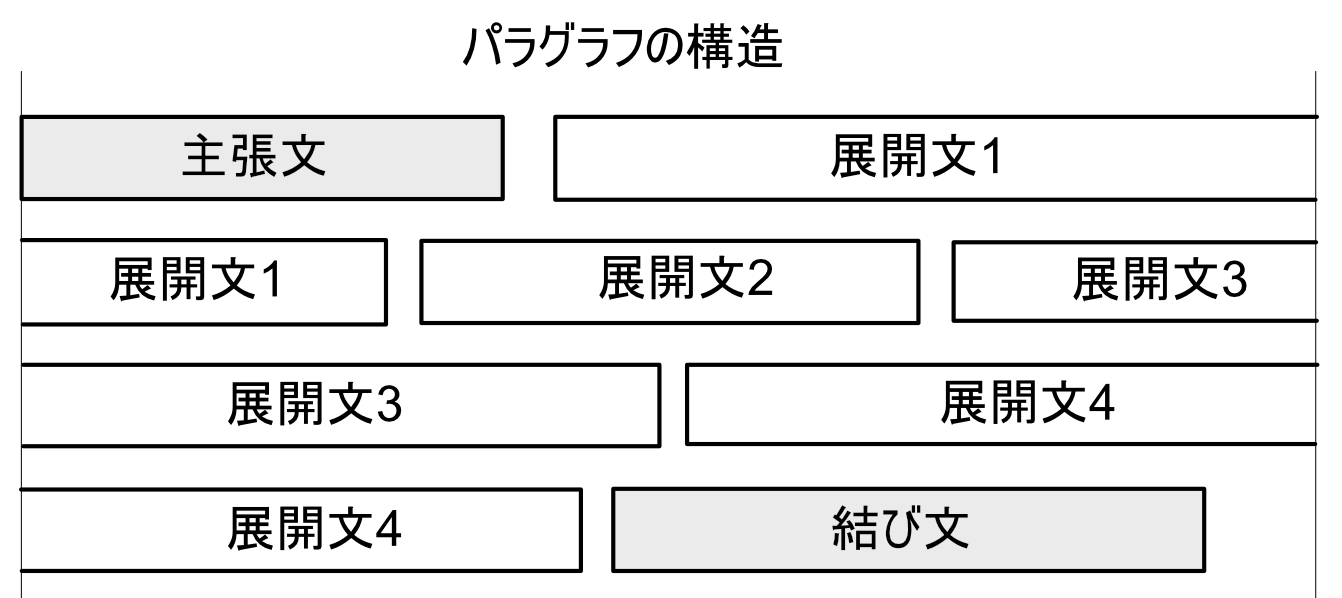

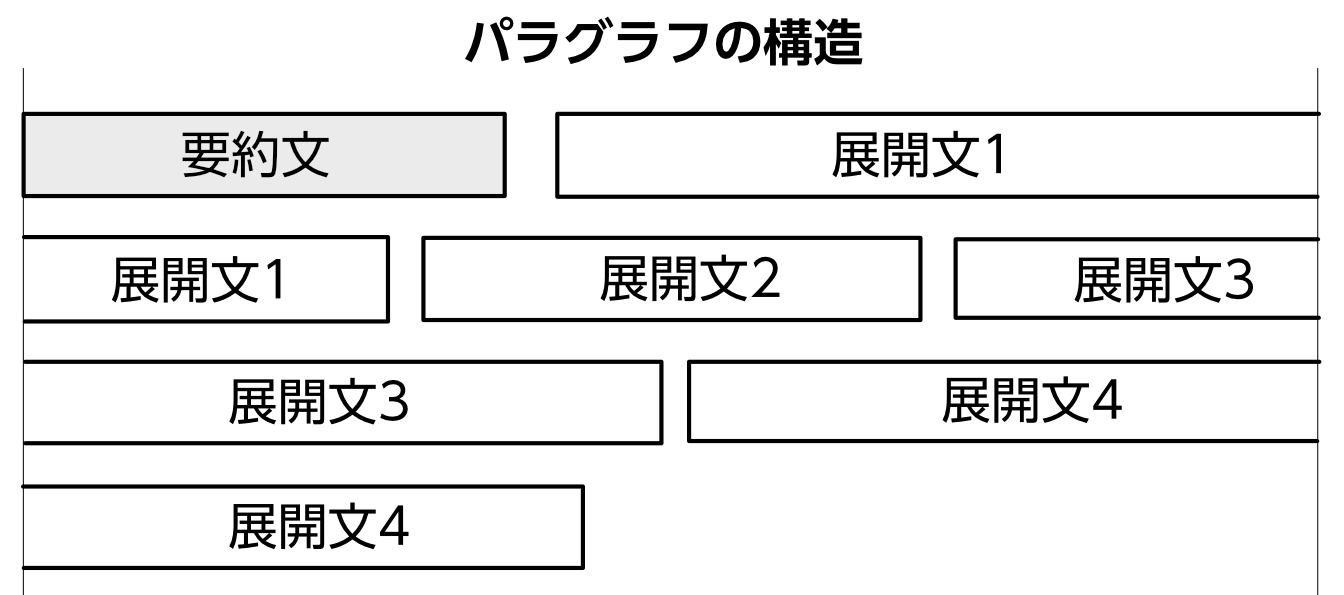

文書作成法の一般論としての「パラグラフ」については、「要約文」「展開文」「結び文」の3部構成の外形的要素によって構成されている必要があるとしていますので、自己流の最適な書法を見つけるまでは、そうしたものだとして準拠することを意識するようにしてください。

「文書主義」というと、文書を作成することを仕事にしている行政機関における専権事項のような印象がありますが、組織の文化性を高め、職務の効率を向上させ、ひいては競争優位に資する役割を担っている重要な要素が「文書主義」だと考えています。

wikipediaでは「主に行政機関が、その意思決定に至る過程並びに事業の実績を合理的に跡付けを、後から検証することができるように、事務及び事業の内容を文書にする事」として「文書主義」を説明しているが、「文書主義」は行政機関に限らず組織活動において不可欠な要素だとは考えています。

アウトライン記法の根源的構成法としては「序論」「本論」「結論」という3部構成から始めます。ポイントは、読み手の持ち時間を、どこまで使えるかによって構成を考える必要があることは「文書ボリューム」の項にも触れてあります。

それと、「序論」「本論」「結論」のアウトラインに肉付けしていく文章は「パラグラフ」としての形式を順守しているべきとされています。

読み手は、本論以下を読むべきかは序論(lead:リード文)で判断します。序論の構成で必要なことは

- 提起する問題は何か

- 取り上げた理由

- その重要性

- 解決法(回答あるいは提案)の示唆

「序論」に使用されるパラグラフでは、なぜここで主張する問題提起とその解決が大事なのかを説明する必要があります。

細部に入る前に、要点を分類し、分類した項目をどのような順序に配列するべきかを考えてから文章執筆作業に入るようにします。思いつくままに書くと、書き手都合になりやすいので記述順序をアウトラインによってよく検討し、「章節項」に分ける作業を必ず心がけます。

論理を展開するのが「文書作成」の工程になります。自分が分かるつもりでいても、内容が端折られていたり冗長な書き方になっていることが少なくありません。簡明な文書(論理を明確)にすることが組織文書では重要なことです。

「序論」で示した問題提起と解決策がいかに正しいことなのかに関する根拠を読み手に伝わるように述べていくのが「本論」です。

序論で上げた主なポイントを列挙して重要性を強調しますが、あまりくどい主張を繰り返すことは却って不興を買うので、まとめ程度にしておきます。

組織文書において、当初のアウトラインは、解決すべき「問題」に対して「解決策」を提起するための論理構成をアイデアレベルで書き出したものからスタートします。

解決すべき問題をできるだけ詳細にブレークダウンしていくことから、本論における解決策への論点として展開していくことになります。

物事を論理的に考える手法として「演繹法」と「帰納法」があるとされています。

演繹的に文書を作成するなら「章→節→項」のようなアウトラインを決めてから文章を組み立てていく方法になります。

帰納的に文書を作成するならば、同じレベルの個別文書(Tips)をグループ分けして、そのグループを「項」とし、類似・近似する「項」を集めて「節」とし、類似・近似する「節」を集めて「章」へとまとめ「項→節→章」のような構成法になります。

組織文書の作成法としては帰納的手法は適しているとは思えませんので割愛します。

階層構造、バランスを見ながらアウトラインを完成させ、そこから文書作成(パラグラフ)に進む演繹的文書作成法を推奨します。

いかに主張が優れていても、構成が悪ければ読み手に意図を伝えることができません。

アウトライン(章節項)を作成したのちの作業として、展開するべき文書の流れを見るうえで解決すべき「問題」をキーワード化して並べてみることで、階層構造を俯瞰しながら修正を加えることで、後の修正を最小限にしてくれます。

文章をいきなり書くのではなく、アウトラインを作成するところから始めることが最短の方法になります。

はっきりと言い切るのは、単に言い方を変えるだけのことです。「~と思われる」「~と考えられる」という言い回しが多く使われますが「れる」「られる」は、あいまいな態度にとられかねません。言い切ることは断定的な態度としての印象を読み手に与えるという謙虚な思いから「ぼかし」表現にしていることが少なくありませんが、組織文書においては、ぼかし表現を排除することを心掛けましょう。

「ほぼ」「約」「ほど」「ぐらい」「たぶん」「ような」「らしい」を削るだけですっきりとしてきます。

事実は客観です。意見は主観です。これを混在させると、事実か意見かが判然としなくなって曖昧な印象を与えてしまいます。事実には「真」か「偽」しかなく明確な根拠を示せますが、意見には根拠がないから「仮説」であることを明示して展開する必要があります。

長い文章は読み返さないと文意が伝わらないことが多いので、

- 1文を短い文章にする

- 文と文とのつながりを意識する

接続詞を多用して長い文書を書くことがありますが、接続詞が使われている場所で句点(。)を入れて切ってみることで、1文を短くすることが可能になります。論旨は文と文を、どのように接続するかで分かりやすいか分かりにくいかの分かれ道となります。

漢字変換で表示される漢字には、同音異義語があるので注意が必要です。それだけでなく変換された漢字が普段あまり使われないようなら、ひらがなにしたほうが読みやすくなります。

「受動」的表現を極力使わないようにし「能動」的に書いていくと読みやすくなり、文もおのずと短くなります。「能動」体であることで主語が明確になってきます。

話し言葉の敬語を文章に書いてあるのをよく目にします。「いらっしゃる」「されておられる」など、目上への手紙でもない限り、組織文書には敬語を使わないようにしましょう。

読点(、)、句点(。)以外に括弧やコロン、セミコロン、中黒(中点)などがあります。

- 句点(。)

読点(、)の使い方は慣れる以外にないですが、多すぎても少なすぎても読みにくくなるので推敲しながら読点の過不足を調整しましょう。

MS-WordでA4用紙1枚で概ね1,200文字程度になります。アナウンサーのスピーチは10分で原稿用紙で7~8枚と言われており、文字数にして約3,000文字程度になります。つまりはA4換算で2.5枚程度が10分程度の目安になります。

要するに組織文書は、読み手の持ち時間を考えたボリュームを想定して考えることも重要な要素になります。

引用とは、他の人が発表した意見や考えを「自分の文章の中で述べること」を指します。引用する際には、引用元の著者名や書名、出版年などを明記することが必要で、引用部分は二重引用符(" ")等で囲み、手を加えずにそのまま使用するのが原則です。

参考文献は、自分の文章の中で参考にした文献をまとめたリストのことです。参考文献には、書籍、論文、雑誌記事、ウェブサイトなど、引用した文献の種類に応じた情報が必要です。

著作権法では、

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

第四十八条 次の各号(一と三に「第三十二条」も指定されている)に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

と法的に明示されていますが、具体的ではないので「引用した」場合、あるいは「参考にした」場合は、ともかく出典を明らかにしておく必要があることと、その量と範囲は最小限とするように心がけます。

「転載を禁じる」との記載がある文献は引用してはいけません。

「だいぶ長く書いてしまったから、この辺でいったん改行をいれるか」あたりが、日本における文章作成の多数派といえます。

組織文書においては、文書作成の目的が必ずあるわけで、その目的を正確に伝え、理解してもらうことが前提となります。

基本的な構成としては、「問題(課題)」に対して「回答(解決策)」を提示します。

そこから「序論」「本論」「結論」へと進むのが、オーソドックスな基本構成になります。アウトラインを完成させてからパラグラフで肉付けをしていくこととなります。

文書作成における「パラグラフ」とは、単なる外形的な文のまとまりではなく、目的(論旨)としてのまとまりを意図するものと書くこととされています。共通する主張(論旨)を表す「文」によって構成されている「まとまり」単位を「パラグラフ」と呼称していて、外形的な構成が求められます。それが国際標準なのかは浅学のために不明ですが、文書作成に関する書籍では異口同音に唱えられています。

パラグラフには基本3部構成で書かれている必要があるとしています。

- 主張文:

- パラグラフとして主張する内容の要点を述べる

- 展開文:

- 主張を展開するための内容を述べる

- 結び文:

- 支持文で述べた主張を確認する

改行や冒頭の1文字落としのような外形的な特徴よりも、内部がこのような3部構成になっていることが重要なのだとされています。

しかし、常にこのような構成を求めるようになると文章の内容が硬直化し、かつ、要約・支持・結びと同じような内容が繰り返すことになって、かえって自由闊達な論旨の展開に勢いが損なわれる懸念もあります。

外形的であれ、内容的であれ形式に陥ってしまうことは、かえって文章が生きなくなるように思うのですが、この辺は議論の余地がありそうです。

文書全体の外形的形式はアウトライン(骨子)によって規定されているため、むしろパラグラフにおいては、まず、展開を完成させ、可能な範囲で「要約文」を冒頭にまとめてみる程度から始めるのが良いように思います。

パラグラフごとに「結び文」を付けるのもいかがなものかなと思うところもありますので、状況や内容に合わせて検討してみてください。

「パラグラフ」の冒頭に置く文は「要約文=トピック・センテンス」と呼ばれます。パラグラフ内の展開文に書かれる論旨を要約してパラグラフの冒頭に置くようにします。読み手はパラグラフの先頭(つまり、要約文)だけを読むことで、おおよその主張を把握することができるようになることを理想とします。

展開文は複数の文で構成されることとなりますが、要約文が示す「論旨」一つだけに限定して展開します。文字数は400文字程度以内に収めるようにします。展開文が長すぎると読み手の意識がそれてしまう懸念がありますので、論旨を変えて新たなパラグラフにして展開するほうがいいでしょう。

組織文書の基本構成として「序論」「本論」「結論」があって、個々のパラグラフに「要約文」「展開文」「結び文」があるとなると構成やら構造やらに引きずられてしまいます。まずはアウトラインに従って「パラグラフ」としての形式を意識しながら簡潔に展開文を書き、一貫性のある文章にすることが肝心です。

良いとされるのは最大でも400字程度とされています。原稿用紙1枚以上の文字量になると、読んでも頭に入りにくくなるので、切れの良いパラグラフでまとめていくことが読まれやすく、理解を得られやすい文章にすることができます。

- 文書自体は問題提起と解決策を提示し、「序論」「本論」「結論」という大まかな構造に倣ってアウトラインを作成する。

- 提起する問題や解決策がある程度の複雑さになるような場合は、本論をアウトラインに従って章立てしていく。

- 章立てが一通りでき上ったら、各章からさらに必要に応じたブレークダウン(細分化)をして節・項に分解し、それぞれにキーワードを付与していく。

- それらのアウトライン作業が一応完了してからパラグラフ・ライティングの作業に入っていく。

- それぞれのパラグラフは「要約文」「展開文」「結び文」の3部構成を意識して書いていく。

- 相互のパラグラフの接続をよく考え、並びの順序などを再考していく。

文章の長短に限らず、このような書法を身に付ければ、文書作成法として新たに学ばなければならないことはさほどないでしょう。