文書管理概論:

なぜ文書管理が組織の未来を左右するのか

ドキュメントとレコードの違いから読み解く、管理・保存・共有の基礎と未来

ドキュメントとレコードの違いから読み解く、管理・保存・共有の基礎と未来

文書管理概論:なぜ文書管理が組織の未来を左右するのか

気づけば書類が山積みになっている。必要なデータが見つからない。担当者が辞めると業務の引き継ぎができない──。

多くの組織で起きているこれらの問題は、実は「文書管理」が体系化されていないことが原因です。

本稿では、文書の性質・分類から、「法定文書の保存年数」、「日米の文書文化の違い」、「電子化・DXの流れ」、「ジョブ型雇用の動向」まで、文書管理に必要な視点を整理しました。

文書管理を整えることは、組織を守り、強くし、未来につなぐための最も効果的な投資です。

1. 文書管理概論

日本では「文書管理(ドキュメント・マネジメント)」と普通に言いますが、アメリカでは「ドキュメント・マネジメント」ではなく、一般的に「レコード・マネジメント」と言います。

これをどのように考えるかで、そのあとの対処や考え方に違いが生じてしまいます。よって、明確に認識をしておくべきだと思います。

「ドキュメント」と「レコード」という言葉を整理しておきます。

「ドキュメント」を、「組織内で作成される文書全般を指す」とし、「レコード」は「証憑性を持つような記録に類する文書を指す」と分類すると、とりあえず納得できます。

そして、日本語の「文書」は、「ドキュメント」も「レコード」も、双方を包括している概念と言えます。それは、意図しているというよりは単に「曖昧」なまま使われています。

そのため、ここでは「文書管理」を「ドキュメント&レコード・マネジメント」であると定義するのが妥当な解釈であるといえます。

2. 文書管理の本義

「文書管理」というと、必ず目にするキーワードが「ライフサイクル」になります。もう少し専門的な用語を使うなら「リテンション・サイクル」。そして、文書管理の目的としては

- 業務効率の向上

- コスト削減

- 情報漏洩の防止

- コンプライアンス強化

- 知識共有

- 説明責任

目的は様々ありますが、それらを煎じ詰めると

- 法定文書の保存年数をきちんと管理すること

- 組織に蓄積された情報を共有し、活用できる形で残すこと

とはいえ、基本的には「法定文書」しか扱わない官公庁は別として、一般企業において「文書管理」がコストに見合うだけのメリットがあるのかは、経営判断として重要なポイントになります。

「蓄積と共有」に関しては「ナレッジ」というようなキーワードもあります。組織としての「職務ナレッジ」をいかに共有するかになると「職務手順書」や「社内のチャット」ツールなどでかなりの部分は対応が可能になるはずです。

では、視点を変えて俯瞰してみましょう。

2.1 法定文書の管理

「法定文書」は「

「法及び規則」で定められていることにおいて、その定める保存期間には議論の余地はありません。検索性を保持したまま保存し、所定の保存年数が経過すると同時にすみやかに廃棄していくことが適正な「管理」として求められます。

2.2 共有文書の管理

共有文書は企業にとって “見えない資産” です。

有名な例に、3Mの「ポスト・イット」誕生秘話があります。

1968年に「よく付くけれど、簡単にはがせる接着剤」を開発した5年後の1974年に、他の研究員が「ページの紙を傷つけずに付けられ、何度でも使えるしおり」が欲しいと、1968年の接着剤の記録を探して1980年に商品化されたそうです。過去の記録が整理され、共有されていたからこそ 商品化の道が開けました。

東京大学の藤堂具紀教授の新書『がん治療革命・ウイルスでがんを治す』にこんなことが書かれていました。

「G47Δ」という「悪性神経膠腫(脳腫瘍)」に対する治療薬をハーバード大学において開発したのだそうですが、それを日本に持ち帰って製薬化することにおいてはハーバード大学の知財管理部門との協議が必要だったそうです。

つまり、研究部門で作成される文書は、同時的に知財管理部門でも共有されており、内容だけにとどまらず価値までを判定しているわけです。

組織内で発生するあらゆる文書は、「組織のアセット(資産)」であり、当然のこととして管理が必要だということになるといえます。

ただし、法定もしくは企業体の規則に定められていない文書の管理をどうするのが適正であるかは、個人任せではなく「標準化」されている必要があります。

ポイントは「蓄積価値」「共有価値」に尽きますが、それぞれの価値を規定する「標準」という明確な尺度が組織文化において不可欠であるということになります。

この「標準」を文書にしたものが「職務手順書」になります。

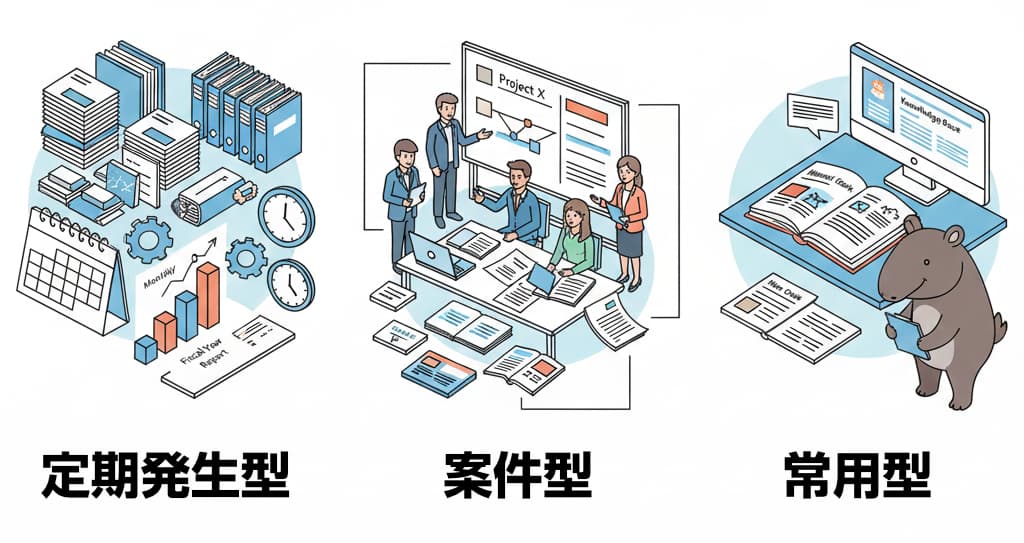

3. 文書の性質:類型

管理する文書には性質があります。それを「類型」と名付け、「類型」として整理すると管理がしやすくなります。

会計年度や暦年度で発生する「年度」に対応する文書は「定期発生型」あるいは「定例型(T型)」という類型に属します。

T型は複数年度にまたがることは想定しません。単年度で完結しなければなりません。

T型以外の文書は「非定例型(E型)」となりますが、これをさらに細分することもあります。

例えば、

- 案件型(P型)

- プロジェクト型」といい、案件あるいはプロジェクトごとに発生する種類の文書

- 常用型(M型)

- 規定やマニュアルのように年度単位では完結しない、いわば継続性のある文書になります。建築や設備の図面なども建築物が存在する限りは、常用型とするべきです。

- 資料型(R型)

- カタログや統計資料のような文書で、参照する資料価値のある文書になります。

法定文書の多くは「定例型(T型)」に含まれます。共有文書の多くは、「案件型(P型)」に含まれます。それ以外を「非定例型(E型)」とする類型の分け方もあります。

ポイントは、管理対象の文書量と、組織としての文書管理への認知の程度で類型を決めるべきであるということです。

細かければいいというわけではなく、同時に大まかであればいいというわけでもありません。どのレベルがちょうどいいかというのは、組織の規模と文化のレベルに応じて決めるべきだということです。

必要以上の精緻さを求めないことも、持続性においては必要なことです。

文書管理が「崩壊」する大きな要因の1つは、経営トップの認識が大きいです。

上意下達が各部門に浸透していれば、整然と定着するものです。

ただし、「崩壊」する大きな原因のもう1つは、分類における主観的判断の混入があります。同じ分類の文書が違う場所に格納されていたり、違う分類であるはずの文書が混入していたり、これらを無くすためには、極力、客観的判断において厳選されていくような仕組みが不可欠です。

つまり、「標準化」であり、それを担うのが「職務手順書」になります。

4. 文書の保存年数

分類の次に重要なポイントは「保存年数」になります。法定文書や規則に基づく分類による保存年数は、正確に順守しなければなりません。

しかし、公文書の中には「歴史的・学術的な価値」「検証可能性・説明責任」などの観点から「特定歴史公文書等」としてアーカイブ(長期保存)されるべきものもあります。

同様に、共有文書においてもアーカイブされるべき基準が明確でなければ、有用文書が廃棄されたり、不要な文書が保存されたりすることになりかねません。

ここでも、重要なポイントは判断基準の「標準化」に尽きると言えます。特に注意しなければならないことは、「永久保存」のルール化になります。

一般的には、最長を「30年」とし、30年後に見直しをするのがいいと思いますが、歴史的価値がある文書や重要書類などはあらかじめ「アーカイブ(永年保存)」として別建ての管理体系において保存することが望まれます。

5. 文書管理の発生

5.1 アメリカの場合

アメリカという国家の起点は、「13の植民地政府時代」(植民地時代)であり、イギリス人の入植地であるヴァージニア植民地ジェームズタウンが建設された1607年に始まり、13の植民地がイギリスからの独立を宣言した1776年が、植民地時代の終わりとなります。

そのような渾沌とした時期であるにもかかわらず文書を後世に残さなければならないとする共通の認識として、まず、イギリス国王から与えられた勅許状(Charter)や特許状(Patent)が、土地所有と自治に対する法的な許可証だったことを上げることができます。

会議の議事録なども記録として保持していることは、決定事項の一貫性を保つために不可欠でした。後々、歴史的記録になるという認識があったかは不明です。

ただし、統治するということにおいて「文書」が不可欠であるという認識が植民地政府に共有されており、そうした蓄積において独立宣言や合衆国憲法の素案へとつながっていくことにとなるわけです。

現在でも、植民地時代の多くの文書は、各州の州立公文書館(State Archives)に保管されているといいます。

連邦議会が成立し大陸会議(1774年~1789年)においては、その議事録が新しい国家の「創設の記録」として極めて重要であったとされています。連邦政府が成立して間もない1789年9月、議会は「記録法」(Records Act)と呼ばれる法律を可決しています。

連邦政府が本格的に動き出す極めて早い段階で、文書の永続的な保管が行政の基本機能の一部として認識されていたことを示しています。権力の正当性が民主主義の根幹をなすことを文書の記録を通じて証明することを義務化していたとみなせます。

5.2 日本の場合

日本における文書管理に関する記録としては、「養老律令」(757年)に制定されているものが最古とされていますが、その原型は「大宝律令」(701年)であっただろうとされています。

どちらも原本が現存していませんが、養老律令の解説書である『令義解』、『令集解』にて記載されていることから、その存在と内容は推定されています。

文書の作成様式、伝達(進達)ルート、受領後の分類・整理方法、そして保管期間に関する詳細な規定が設けられていました。

ちなみに、大宝律令は藤原不比等らによって編纂されたとされています。それをベースに日本の国情に合わせた改定作業を継続していましたが、720年に不比等が死去すると中断します。それを継続して「養老律令」として藤原仲麻呂の主導によって施行されるに至ったとされています。

律令における文書管理の規定は、単なる手続きではなく、公的な記録を制度として維持するという、極めて近代的かつ体系的な行政管理の基盤であったと言えます。保存年数は永久保存と3年保存に分類し、受領・発給した文書を詳細に記録した「計会帳」を作成していたそうです。

5.3 文書管理における日米の比較

「文書管理」をする根本原理として、アメリカでは専制君主による圧政から逃れてきたという経緯もあって意図的にも「民主主義」に対する考えがベースにあったのに対し、日本では最高意思決定者としての天皇の権威を裏付けるためであり、過去の判断の正当性を保証する前例主義を文書管理の主たる目的としていました。この考えは、概ね、1945年まで継続されてきたと言えそうです。

アメリカでの文書管理の原点に、いきなり「民主主義」という言葉を使っていますが、建国の父たちが目指したのは「啓蒙思想に基づく自由主義・共和主義」であったようですが、時代の中で「民主主義」へと包括されていったのだそうです。

文書管理の原点は、アメリカにおいては国民に対する説明責任であり、日本においては天皇を中心とした律令体制に基づく中央集権的な行政を適正かつ効率的に運営することにあったと言えます。

6. 近代国家と公文書管理

6.1 明治政府

明治6年(1873年)に太政官制の下で、記録課や編纂所などが設置され、「太政官における記録の管理に関する規定」が定められたのが起点と言えます。明治18年(1885年)には太政官制をやめて内閣制にし「記録局」が設置されています。

6.2 現代

国民への説明責任や歴史的利用の観点から公文書を管理しようとなったのは、昭和62年(1987年)の「公文書館法」からのようです。公文書の管理方法に関する法律である「公文書管理法」は2009年(平成21年)7月1日に公布されました。

2025年の今から考えるとわずか16年前の事と言いますから、公文書の国民に対する「情報公開」や「説明責任」を含む公的機関としての透明性などに関する感受性がいかに低いかを如実に示しています。

6.3 近未来(電子化と未来の文書管理)

「文書管理」の本義を考えると、直近の話題は「電子化」がメインになっていると思います。組織基盤として「DX」が盛んに唱えられてもいます。国を挙げて「ペーパーレス」と言っている背景もありますが、時代の流れからしても「ペーパーレス」の浸透は回避できないことでしょう。

電子化をすれば、物理的なスペースが必要になるわけではないので、保存期間もパーマネントにすることが可能になります。文書として「記録(Record)」が残っていさえすれば、政策決定の背景や予算支出の実態も「記録(Record)」から分析することも容易になってきますし、「生成AI」を組み合わせることで、過去の文書を参照するだけにとどまらず新規文書作成の生産性向上に寄与することも可能になります。

「ワークフロー」「決済」なども電子化することでスピードを上げることができると同時に効率を向上させることもできるでしょう。学習の練度をあげていくことで、人員数の縮小も可能になっていくことでしょう。

文書管理の不備による問題(例:アベノマスク関連メールの消去問題)のような事態は、電子化と標準化が進めば避けられるようになるでしょう。

7. 雇用の変化と文書管理

ここで雇用環境を取り上げる理由を説明します。

Edgar H. Scheinは、1966年に出版した『組織心理学』の冒頭で、

- 「組織とは目標を達成するために必要な役割が明らかにされていれば十分であり」

- 「誰がその役割を果たすかは、組織の概念とは全く関係がない」

- 「組織は特定の人は関係なく存在する」

- 「その構成員の全てがいなくなっても存在し、役割が文書や管理者の記憶に記録されていれば新たなメンバーに引き継ぐことが可能になる」

としています。

つまり、公的であれ民間であれ、組織である以上、役割、つまり「職務」が明確であるべきであり、その職務に対して「文書」、つまり「職務手順書」が完備されていさえすれば組織は存続可能であることを1966年に示しています。

それでは、雇用に関する法律を概観してみます。

- 労働契約法第16条(解雇権濫用の法理):

- 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする

- 労働契約法第17条(有期労働契約の解雇等):

- 期間の定めのある労働契約(有期契約社員など)の場合、契約期間の途中で労働者を解雇するには、「やむを得ない事由」がある場合に限られる

- 労働基準法第20条(解雇予告):

- 労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない

とありますが、実際には労働契約法第16条の「解雇権濫用の法理」というのがあって、「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」が不可欠な条件となります。

翻ってアメリカではどうでしょうか?

アメリカの解雇ルールは「随意雇用の原則(At-Will Employment)」があって、雇用主は理由を示さずに従業員を解雇できるのだそうです。

実際には、退職パッケージ(Severance Package)として数ヶ月分の給与や福利厚生の継続などを提供するケースが多く見られるようですが、義務ではありません。

8. 雇用の流動化

解雇に関する法律を見る限り、日本では容易に「解雇しない・できない」ことがうかがわれます。日本式雇用においては、「人」に「職務」を与えることを前提にしており、「人」の雇用に対する組織の責任は軽くないというのが社会的通念となっています。

アメリカのように「職務」に「人」を付けることを前提にしているならば、ミスマッチであったり、求めている能力に不足があれば「随意雇用の原則」によって解雇は比較的容易であると言えます。

多くの日本型組織を構成するのはあくまでも「人」であり、「職務」は文書として明確化されておらず、勤労者の属人性に依拠していくのがジャパニーズ・スタイルです。

日本企業は伝統的な「ライフタイム型雇用」(造語:職種を特定しない長期雇用のこと。「メンバーシップ型雇用」という言葉には馴染めないので)として会社全体が人材の育成を支援するのが企業文化になっています。

職務・職能・職責に基づく賃金体系となっていないため、勤続年数を基準とすることから年功賃金となり、終身雇用を前提にしている仕組みになっていると言えます。

しかし、社会情勢の変化(特に国外)が如実になるにつれて、終身雇用が時代にそぐわなくなってきており、5年ほど前あたりから「ジョブ型雇用」という流動化が言われだしています。

日本社会においてジョブ型の雇用が、いつから主流になるのかは予測や予言するものではありませんが、少なくとも不可欠になるのが「ジョブ・ディスクリプション」と「職務手順書」などを前提にした「文書」が適正に管理されていることが不可欠になってくることは確かです。

そして、それらは「ライフタイム型雇用」環境においては属人管理が基本であるため、「あいまい」にされている部分でもあります。意外と大手の上場企業においても職務ごとにマニュアルが整備されていないケースは少なくないような話を目にすることがありますが、ジョブ型になっていくことで追々整備されていくことと思われます。同時に職務を遂行することで発生する各種の文書の適正な管理が不可欠になってくることでしょう。

完全に人材の流動化が進むことでEdgar H. Scheinがいうように、組織の構成員の全てがいなくなっても組織は存在し、役割が文書(職務手順書)や管理者の記憶に記録されていれば、新たなメンバーに引き継ぐことが可能になるというような時代がいずれは実現することとなるのでしょう。

9. 結論

1.から8.で概説してきた文書管理の本質をまとめると次の3点に集約されます。

-

記録(Record):

「証憑性」の高い文書においては、漏洩に対して堅固であることと、法(規則)で定められた保存年数の管理が不可欠です。

-

一般文書(Document):

いかにして「共有」することで生産性を上げられるか、文書管理の能力が不可欠になっていくと思います。

- 組織の資産として管理する:

肝心なことは、「Record」であろうが「Document」であろうが、「組織の資産」であるということです。その資産を適正に活用するためには、標準化(分類・保存・共有・廃棄)が不可欠であるということです。

さらに、忘れてはいけない視点として「人材の流動」を上げることができます。

欧米では「職務」に「ヒト」をつけるといわれています。報酬は「職務」に付随するのであって、その「職務」が明確に定義されていなければ報酬も意味をなさなくなります。

年功で役職や報酬が決まるような仕組みは、ジョブ型雇用が浸透するにつれて過渡的には複合化されていくことと思います。特にグローバル展開をしている企業においてジョブ型雇用の合理性が支配的になっていかざるを得ないでしょう。

雇用の形態が遷移する過程において、雇用形態の変化もさることながら、同様に重視しなければならないのが「Documented Information management」であることは間違いがないことと思われます。

最後に

ワードクラフトは、某総合大学に文書管理システム「iDMS」を提供し、運用を支援しています。

本記事で触れた「文書管理の各論」については、続編として順次公開していく予定です。